ザイゴマインプラントに関連した論文

本日紹介する論文は、

~はじめに~

今回ご紹介するのは2024年11月にPeriodontal and Implant Researchにて報告されたこちらの論文です。頬骨解剖に適合したザイゴマインプラント埋入の新たなアプローチに関して、コロンビアの先生方が考案された方法をご紹介しております。現在ザイゴマ インプラントの治療をされている先生方、これからザイゴマインプラントを用いた治療をされる先生方には是非読んで頂きたい論文です。

~序章~

ザイゴマインプラント埋入手術における合併症の発生率は、採用される術式およびアプローチによって異なる。本術式に関連するインプラント位置異常や副鼻腔病変の発症には、複数の因子が関与している [1]。インプラントが不適切に位置付けられた場合、眼窩への穿孔、皮膚を越えたインプラントの突出、近接構造物の損傷といった重大な合併症を引き起こす可能性がある [1–2]。

初期に使用される長尺ドリルは、歯槽稜から頬骨へ至るドリリング中に部分的に視野外となるため、操作の制御が困難となる。このような場合には、上顎洞へのアクセスや上顎洞粘膜の挙上といった追加的処置が必要となることがある。これらの処置は、ドリリングおよびインプラント位置決めの制御性を向上させることを目的としているが、より広範な手術操作や複雑な術後経過を招く可能性があり、それにもかかわらず、インプラントが歯槽頂外に出現することもある [2, 3]。

ザイゴマインプラントの埋入には複数の術式が存在するが、その中でもZAGAテクニックは、近年、顎顔面外科医によって最も広く使用されている。ZAGAは2014年にDr. Aparicioによって提唱され、これに先立ち2008年にはDr. Malóによりエクストラサイナス・アプローチが提案されている [4, 5]。

エクストラサイナス・アプローチは、インプラントの口蓋側への出現を回避し、術後の副鼻腔病変の発生率を低減する利点を有する。一方、ZAGAテクニックは、上顎の解剖学的形態および上顎骨萎縮の程度に応じて、副鼻腔への侵入を伴うか否かを判断しつつ、インプラント位置を個別化することを目的としている [4, 5]。

しかしながら、両術式とも歯槽稜から頬骨に向かってドリリングを行う点において共通しており、両者の解剖学的距離の大きさから、インプラントの正確な位置決めの困難性、歯槽頂の骨折、過剰なドリリング、上顎洞前壁へのアクセスのための大規模な剥離あるいは皮質骨切開の必要性、さらにはザイゴマ骨への方向付けや埋入位置の不正確さといった問題が生じ得る [6–7]。

このため、これらの術式には全身麻酔下での高度な外科的技能が求められ、手術時間も長時間に及ぶ傾向がある [6, 7, 8]。

こうした背景を踏まえ、本研究では筆者らの経験として、Eazygomaテクニックを用いた34本のザイゴマインプラントの埋入(11症例)について報告する。本術式は局所麻酔および軽度鎮静下で実施され、最小限の剥離で、上顎洞に侵入することなくザイゴマ体に適切な位置でインプラントを埋入し、歯槽頂からの正確な出現を実現するとともに、ドリリング中の直接視野下での操作が可能であった。この方法により、外科技術が簡素化され、手術時間も短縮された。

~材料と方法~

本研究は、コロンビア・ボゴタに所在するClínica Colsanitas 口腔顎顔面外科において、2021年から2023年の間に重度の上顎萎縮に対してザイゴマインプラント治療を受けた全患者の医療記録を後方視的にレビューしたものである。

選定基準は以下の通り:

2021年から2023年の期間中に、Clínica Colsanitasの口腔顎顔面外科において重度の上顎萎縮を理由にザイゴマインプラント治療を受けた患者に限局

同一術者によって、統一された術式およびプロトコルで手術が実施された症例に限定

研究参加に同意し、インフォームドコンセントに署名した患者

手術中のトルク測定(同一のトルクレンチを使用)、インプラント出現位置、手術時間、合併症の有無に関する詳細な記録が保存された医療記録

術後12か月時点でのフォローアップ記録が存在する症例

本研究は、ヘルシンキ宣言の最新版に準拠して実施され、すべての患者からデータおよび画像の使用に関する書面での同意を得た。

治療結果の評価は、以下の情報を医療記録から取得することによって行われた:

即時術中トルク:すべてのインプラントに対してStraumann/Neodent製のトルクレンチを用いて測定し、その値が50ニュートン未満・50ニュートン・50ニュートン超のいずれであったかを記録。

インプラント出現部位:歯槽頂に位置するか否かを記録。

手術時間:切開から縫合完了までの全体の手術時間を測定し、1時間未満・1時間・1時間超のいずれかで分類。

術中合併症の有無:出血、骨折、上顎洞侵入、眼窩侵入、頬骨周囲構造の損傷の有無を記録。

術後合併症の有無:疼痛、副鼻腔炎または感染性病変、皮膚瘻孔、補綴不能、インプラントの動揺、インプラントスレッドの露出、インプラント周囲炎、粘膜炎の有無を評価。

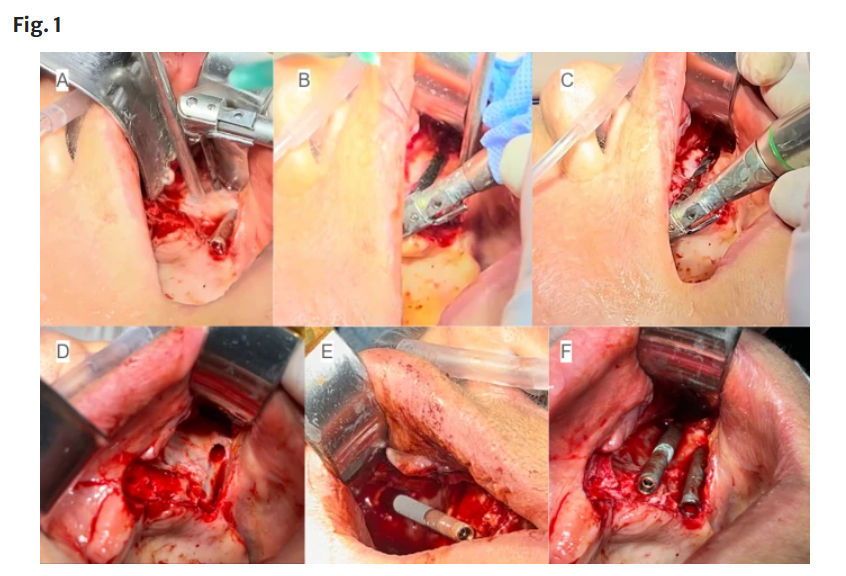

(A)剥離後の最初のドリリングの術中写真。パイロットドリルが頬骨体に対して垂直に挿入され、骨の全厚の50%まで到達している様子を示している。

(B)術中写真。ドリルが上顎頬骨支柱の上でピボット運動を行いながら、将来のザイゴマインプラントのためのドリルチャネルとインプラントベッドを形成している。上顎洞の前壁および前外側壁に沿った方向と深さをコントロールし、歯槽部への適切な出現経路を確保している。

(C)術中写真。形成されたベッドから頬骨へ深部ドリリングを行っている様子であり、頬骨体の前壁および後壁を温存している。

(D)Eazygomaテクニックを用いたドリリング後の骨ベッドの術中写真。上顎洞への侵入がなく、追加の骨切開を要しないことが示されている。

(E)ザイゴマインプラントの初期埋入の様子。50ニュートンのトルクで挿入を開始し、トルク限界によりドリルが停止するまで挿入されている。常に50ニュートンを超えるトルクでの埋入が確保されている。

(F)Eazygomaテクニックで歯槽出現を得ながら頬骨にアンカーされた2本のザイゴマインプラントの術中写真。

~術式~

麻酔科医による管理下で軽度鎮静を行い、鼻カニュラを通じて低流量酸素を供給しながら、セファゾリン1gを静脈内投与する。その後、無菌操作および消毒手技を行い、滅菌ドレープを設置する。局所麻酔(2%リドカイン+1:100,000エピネフリン、8cc)による口腔内アプローチによる神経ブロックを実施し、眼窩下神経、頬骨顔面神経、頬骨側頭神経、大口蓋神経、切歯管神経、後上歯槽神経を対象とする。

次に、歯槽頂レベルに15番メスを用いて口蓋側の縦切開を行い、上顎結節部付近の頬側に垂直切開を加える。粘膜骨膜弁を全層にわたって挙上・整形し、上顎頬骨支柱および頬骨体を露出させる。ZAGA用開創器を頬骨体上部およびその前頭突起部に配置し、トンネル状に形成された弁を後方に牽引することで、頬骨体の直接視認を可能とする。

続いて、不整形あるいは鋭縁を呈する歯槽堤を露出し、ラウンドバーまたはフレーム型バーを用いて歯槽堤の形態修正を行い、鋭縁の平滑化、歯槽堤の厚みの増加および高さの平坦化を図る。さらに、術前CT画像にて頬骨の厚みを確認した上で、Neodent Zygoma GM®システムの短尺パイロットドリルを用いて、頬骨体の厚みの50%程度まで初期ドリリングを行う(図1A)。

その後、長尺パイロットドリルを使用し、ドリリングシーケンスを開始する。まず頬骨にドリルを当て、振り子様運動でドリルを操作しながら、第一大臼歯部に向かってガイドする。この時点では、頬骨へのドリルの深さは変えずに操作を行う(図1B)。

次に、長尺ダイヤモンドドリルを用い、上顎前壁の形態修正を行うが、上顎洞を侵襲しないようにする。これにより、ドリルおよび骨の視認性を確保しつつ、インプラント床の制御された形成が可能となり、歯槽頂からの適切な出現位置の確保にも寄与する。次に、選択されたインプラント径に応じて最終切削ドリルを使用し、頬骨内へのドリルを3mm延長しつつ、頬骨の前壁および上壁の皮質骨を温存した状態でインプラント床を完成させる。

4本のザイゴマインプラントを埋入する場合、著者はまず後方インプラント(頬骨体から第一大臼歯部)から埋入することを推奨している。これにより、前方インプラントのためのスペースと視野が確保される。同様のドリリング手順を前方(犬歯部歯槽頂)まで進める。

その後、歯槽堤から頬骨までの長さを測定し、インプラントを選択。20rpm、20Nの低速・低トルクで歯槽側から埋入を開始し、トルクを50Nに増加させて頬骨への挿入を行う。ドリルが停止した後、コントロール下で手動により所定の深度までインプラントを埋入する。インプラントは歯槽頂より2mm下方(サブクレスタル)に配置され、トルクレンチで最終トルクを確認する。

次に、アバットメントの角度ガイドを装着し、適切なマルチユニットアバットメントを選択。歯槽頂から対向歯列への適切な出現方向を確保し、インプラント間の最大限の平行性を目指す。ヒーリングアバットメントを装着する。

すべてのインプラントおよび補綴構造の装着後、歯槽堤整形および口蓋側準頂切開を利用して、インプラント間の骨穿孔を行う。弁は縫合時に角化粘膜を外反させて接合し、インプラント周囲の歯槽体積を増加させることで、デッドスペースや可動性弁の形成を回避する。一側の縫合が完了後、反対側に同様の操作を繰り返した。

~結果~

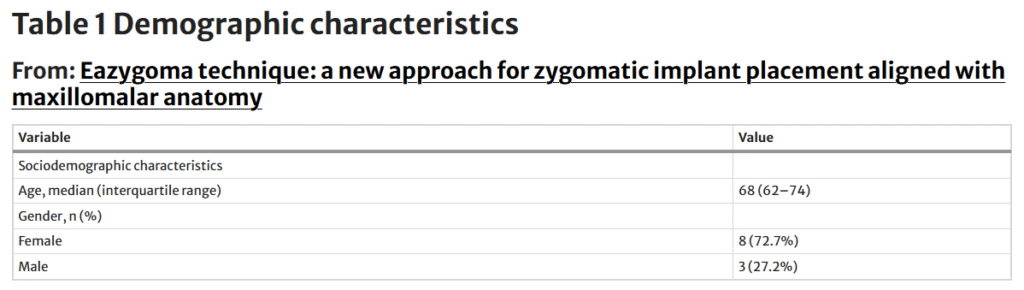

本研究では、重度の上顎萎縮に対してEazygoma手術手技を用いた外科的治療を受けた11人の患者に対して、計34本のザイゴマインプラントを埋入しました。研究対象者の内訳は、女性が8名(72.72%)、男性が3名(27.27%)でした(表1参照)。

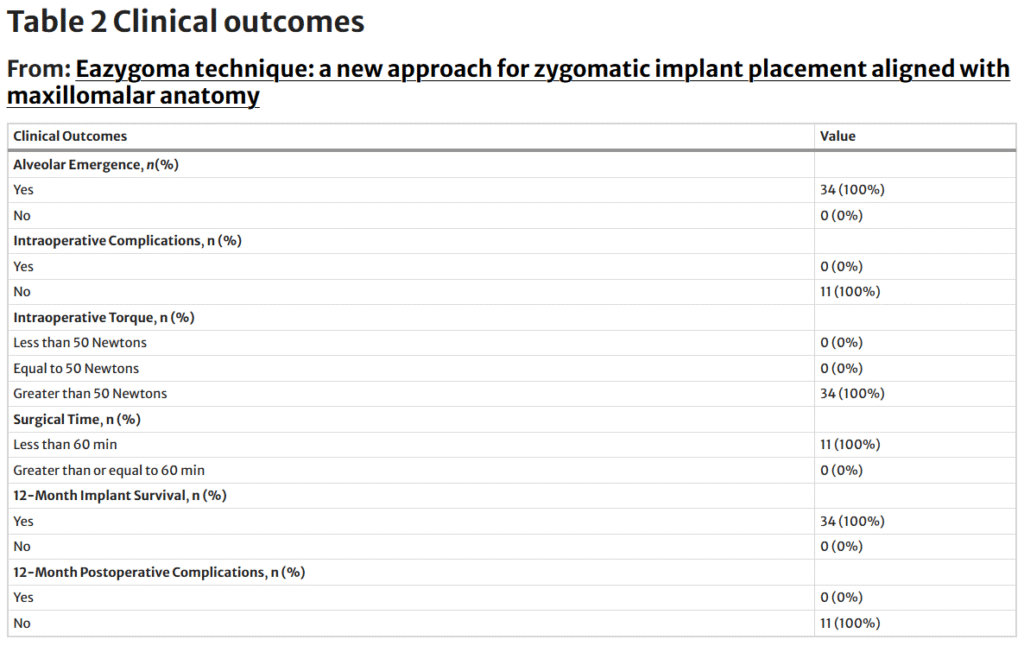

治療結果は、ザイゴマインプラント埋入直後の即時トルクの測定によって評価され、すべての症例(100%)で50ニュートンを超えるトルクが確認されました。さらに、インプラントの歯槽部への出現位置および手術時間も評価され、すべての手術が60分未満で完了しました(表2参照)。

術中および術後1年のフォローアップにおいて合併症は一切報告されておらず、術後の上顎洞病変、インプラントの脱落、局所感染の兆候なども認められませんでした(表2参照)。

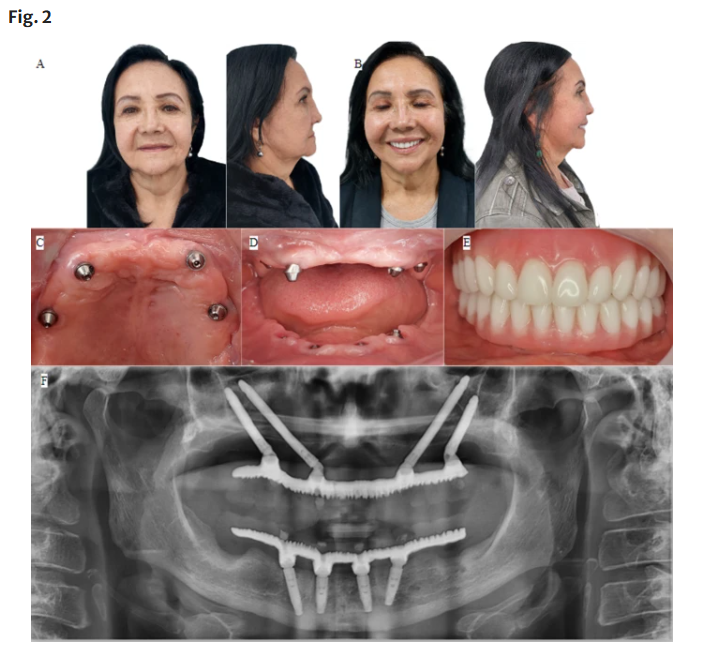

azygomaテクニックを用いたインプラント埋入後の1年フォローアップの一例を図2に示します。

(a) 初診日に撮影された、患者の正面および右側面の顔貌写真。

(b) 手術後2年半経過時の正面および右側面の顔貌写真。ザイゴマインプラントを4本埋入し、ハイブリッド補綴装置によるリハビリテーションを行った後の状態。

(c) 手術後2年半の上顎歯槽弓の写真。犬歯部および第一大臼歯部に位置するヒーリングアバットメントの歯槽稜レベルへの出現が確認され、周囲インプラント組織は健康な状態を保っている。

(d) 手術後2年半経過時の正面から見た歯槽稜の写真。規則的で萎縮した稜と、角化粘膜に覆われたインプラント周囲組織、およびザイゴマインプラントの歯槽部への出現が確認される。

(e) 手術後2年半経過時のインプラント支持型ハイブリッド補綴装置による咬合状態。

(f) 手術後2年半時点での術後管理用パノラマX線写真。

~考察~

加齢や上顎の歯の喪失は、骨量の変化を引き起こします。Wolffの法則によれば、骨は加えられる力に応じて再構築されるため、刺激、機能、力が変化すれば、骨の外部・内部構造も変化します[9,10]。上顎および下顎骨において、機能が失われると骨吸収が進行します[9]。

上顎では、吸収は後方斜方向ベクトルに従って進行し、梨状縁(piriform rim)、外側壁、前鼻棘、上顎洞皮質に存在する残存および基底骨に影響を及ぼします。一方、下顎では吸収は前方斜方向ベクトルに沿って進行し、オトガイ部や下顎体の下皮質にある基底骨が対象となります。この吸収パターンは、筋肉の付着部位によるもので、これらの部位は力の伝達と刺激を維持し、骨構造の安定性に寄与しています[9,10]。

ザイゴマインプラントは、ハイブリッド補綴による咀嚼機能の回復において非常に優れた選択肢です。頬骨(malar bone)は、上顎頬骨支持構造(maxillo-malar buttress)、外眼窩縁、眼窩下縁の一部であり、多くの筋肉および靭帯が付着しているため、前後方向および左右方向の支持性を備えており、時間とともに安定した骨として機能します。

Dr. Brånemarkは、頬骨にアンカーを置いたインプラントを用いて、上顎切除後の患者や腫瘍切除後の患者において補綴再建を行い、インプラントの安定性と長期生存率を報告した先駆者です。その後、重度の上顎萎縮症例においてザイゴマインプラントを導入し、経上顎洞法(trans-sinusal technique)を開発しました。これは、歯槽稜から穿孔し、上顎洞を貫通して頬骨にアンカーを置く手技でした。

ただし、この方法では、インプラントの方向をガイドするために上顎洞の前壁に皮質骨切開(コルチコトミー)が必要となります。その後、ザイゴマインプラントの配置を改善・簡便化するために、さまざまな手技、インプラントデザイン、アクセサリーが開発されました[11]。

しかしながら、この手技は非常に高度であり、口腔顎顔面外科医の専門技術が要求されます。効果的である一方で、以下のような多数の合併症が報告されています:

眼窩や側頭部スペースへの侵入

インプラント頂端が顔面皮膚上で触知される

瘻孔の形成

過度な前後方向のカンチレバー

口蓋側へのインプラントの出現

慢性感染

インプラントの撤去が必要となる症例

これらの合併症の多くは、手技の難しさに起因するインプラントの位置異常によって生じます[6,7,8]。

一方で、Eazygoma手技は、容易かつ制御されたインプラント埋入を実現し、すべての症例で手術時間は60分未満でした。さらに、リバースドリリング(逆順ドリリング)によってインプラントの遠位位置を適切に制御でき、術中および術後の合併症は100%で回避されました。

このアプローチでは、重度の上顎萎縮例でも上顎洞への侵入を回避可能であり、他の手法と比べてもその利点が明確です[4,5]。著者が提案するこの新技術は、より少ない剥離で済み、鎮静と局所麻酔下で1時間以内に安全に実施でき、術後の回復も簡便であることを目指しています。

この方法は、生物学的および生体力学的原則に基づいており、複数の外科技術の利点を単一のプロトコルに統合したものです[4,5,9,10]。

頬骨と歯槽稜の両方の露出は常に必要です。歯槽稜のスムージング(滑らかに整形)により、インプラント出現位置の高さを調整し、てこの作用(pivot)のリスクを減少させ、力の分布を均等にし、幅広い稜の形成によって骨接触面積も増加します[12]。

さらに、頬骨からドリルを開始することで、インプラントの方向と位置を完全にコントロールでき、眼窩や顔面皮膚への皮質骨穿孔を回避することが可能となります。

特に、最も後方のインプラントから開始することで、視野が開けた状態で確実に埋入でき、補綴上のカンチレバー長も計画通りに制御できます。これにより、初期および長期の生体力学的負荷による合併症も回避できるのです[13]。

~結論~

本稿では、重度の上顎萎縮症例に対するザイゴマインプラント埋入において、著者が使用したEazygomaテクニックの経験を紹介しました。この手技は、操作の簡便性、剥離の必要性の軽減、リバースドリリングにおける高い制御性、および術野の良好な視認性など、数多くの利点を有しています。

さらに、Eazygoma法では、インプラントを頬骨のより遠位部に配置し、歯槽稜レベルでのインプラント出現が可能となるため、上顎洞前壁への皮質骨切開(コルチコトミー)や、眼窩および隣接スペースへの侵入を必要としません。これにより、歯槽稜からのドリリングに伴う過穿孔や骨折のリスクも低減されます。

術後12か月の時点で100%のインプラント生存率が確認されたことから、筆頭著者は本術式を、全身麻酔または鎮静+局所麻酔下のいずれにおいても、ザイゴマインプラント埋入の標準手技として採用すべきであると提案します。このアプローチは、より安全で低侵襲かつ予測可能性の高い選択肢を患者に提供し得るものです。

会員の皆様、質問がある場合はコメントを送信お願いします。