ザイゴマインプラントに関連した論文

本日紹介する論文は、

今回ご紹介するのは、2024年6月にInternational Journal of Approachに掲載された最新の研究で、ZAGAコンセプトに基づき開発された新しいザイゴマインプラントデザイン(ストローマン製のラウンド型・フラット型)に関連する晩期合併症の種類および発生頻度の変動について、3年以上の長期追跡調査を行ったものです。

この論文を通じて、ZAGAコンセプトに適応した新しいザイゴマインプラントによる補綴リハビリテーションの有用性や、臨床的安定性・合併症管理の実際について理解を深めていただける内容となっています。

ザイゴマインプラント治療を行っている先生方には必読の論文です。長期経過の臨床データと、従来の方法とは異なるZygoma Anatomy-Guided Approachの効果を、一度目を通されてください。

背景(Background)

1990年代以降、ザイゴマインプラント(zygomatic implant:ZI)は、重度の上顎骨萎縮や上顎欠損患者に対する補綴治療および再建手術において、有効な治療手段として広く利用されてきた。これらのインプラントは、高い生存率を示し、従来の骨移植を伴う方法に代わる選択肢としてその地位を確立している。

しかし、ZI治療には良好な成功率にもかかわらず、術中合併症および晩期の問題が報告されており、その発生要因として、埋入手技の難易度の高さ、インプラントのマクロデザインおよびミクロデザインが関与することが指摘されている。このため、より安全かつ予測性の高い治療法の開発が進められてきた。

これまで、StellaとWarnerによる骨切除の低侵襲化と補綴位置の改善を目的とした手技や、Boyes-Varleyによるプラットフォームの角度補正(55°)による補綴出現方向の改善、Nobel Biocare社によるBrånemark System Zygomaのデザイン改良(TiUnite表面加工、アバットメントスクリューのインプラント内固定化)など、さまざまな改良が行われてきた。また、副鼻腔炎予防を目的としたエクストラサイナスアプローチも提案されたが、これにより新たに軟組織裂開や感染といった合併症の発生も報告されている。

その後、Chowは副鼻腔炎リスクを軽減するための拡大骨切除を提案し、さらに**Zygoma Anatomy-Guided Approach(ZAGA)**は、患者個々の解剖学的特性に応じた適切な術式選択を行う枠組みを提供することで、より安全で予測性の高い治療を実現し、長期的合併症の軽減に寄与した。

近年では、ZAGAコンセプトに基づき開発されたZAGA RoundおよびZAGA Flatという2種類の新しいザイゴマインプラントが登場し、さまざまな骨切除パターンやインプラント軌道に柔軟に適応できるようになった。これらのデザインは以下の3つの目標達成を目的としている。

初期固定性の確保

軟組織の裂開および感染リスクの低減

頬骨、上顎側壁、歯槽骨の保存

これらのインプラントを用いた1年間の初期成績は既に報告されており、良好な結果が得られている。

本研究は、これらのインプラントの最低3年間の長期追跡調査を行い、晩期合併症の種類およびその頻度の変動を検討するものである。晩期合併症は、発生時期や状況が多様であることが想定されるため、本研究は荷重後10年間のデータ収集を計画しており、本報告はその第2報として、現時点での中間結果をまとめたものである。

材料および方法(Materials and Methods)

対象患者

本研究は前向きの非介入型臨床研究として実施され、ザイゴマインプラント治療の適応症を有する患者が、自発的に参加したものである。治療適応の判定は解剖学的条件に基づき行い、以下の症例を対象とした。

部分的もしくは全体的上顎無歯顎症例

前方部萎縮症例

後方部萎縮症例

前方および後方の上顎萎縮症例

これらは、上顎洞底の不連続性の有無にかかわらず、通常のインプラントが骨移植なしでは埋入不可能な症例であった。また、喫煙者は1日10本以上の喫煙習慣を有する者と定義した。本研究は非介入型研究であるため、その他の除外基準や追加の適格基準は設けなかった。

インプラントデザイン

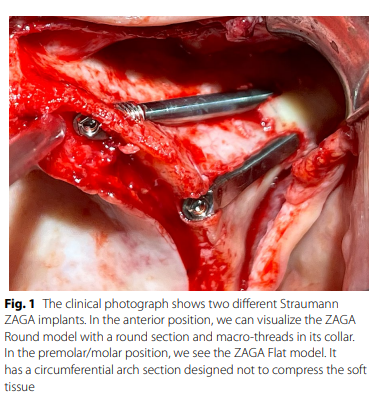

本研究で使用したザイゴマインプラントは、Straumann®社(スイス)製のシステムであり、以下の2種類の異なるデザインを含む。

ZAGA™ Round

円形断面のインプラントデザイン(Fig. 1)。ZAGA™ Flat

本体および冠状部に円弧状断面を持つデザイン(Fig. 1)。

両デザインとも、プラットフォーム部に55°の方向補正機構を有している。アピカル部は両インプラントで共通であり、先端径2.6 mm、体部径3.9 mmのテーパー形状で、ピッチ0.8 mmのスレッド加工が施されている。表面は粗面化されており、一方で本体および冠状部はスムーズな機械加工面となっている。

本インプラントシステムでは、冠状部の直径(4.3 mm)と同径のマウントを用いる構造となっている。全てのインプラントにおいて、良好な初期固定性が得られ、適切な咬合負荷が確認された場合は即時荷重を推奨している。

研究プロトコル

ザイゴマインプラント(ZI)埋入前に、すべての患者に対し詳細な口腔内および放射線学的画像検査を行った。

問診票による全身既往歴の聴取の後、口腔内診査を実施し、特に開口量、上下顎関係、スマイルライン、下顎歯列の状態に重点を置いて評価した。

下顎に歯周病が存在し、保存が必要な歯牙を有する患者には術前に歯周治療を行った。また、上顎において抜歯予定歯が存在する場合も同様に術前の歯周治療を行った。

特に上顎臼歯部抜歯症例に対しては、咀嚼粘膜の再生を促すため、最低4か月の待機期間を設けた。

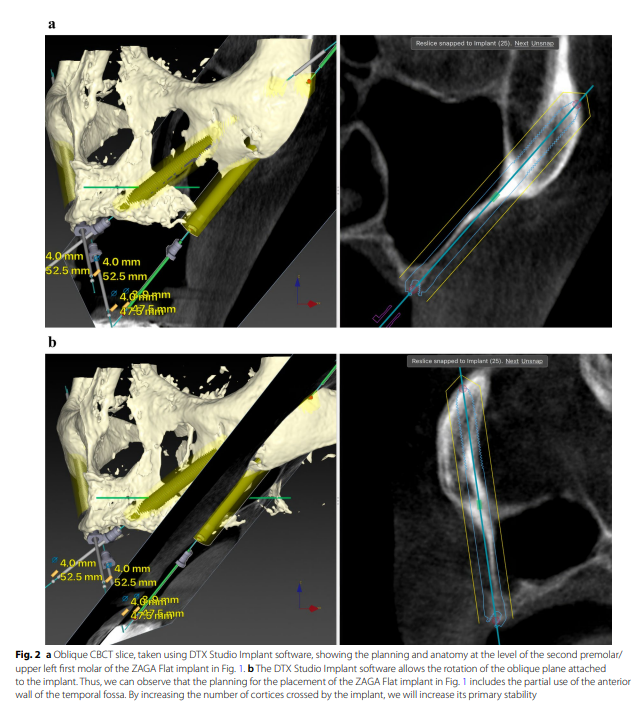

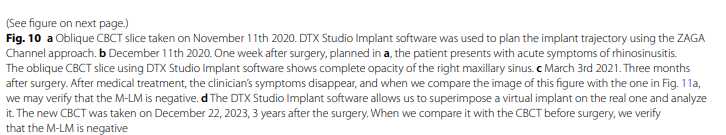

放射線検査では、上顎のコーンビームCT(CBCT)を撮影した。撮影範囲は、眼窩中央から歯槽堤、両側の頬骨弓までとし、撮影機器のFOV(撮影視野)が許す場合には前頭洞および下顎も含めた。このスキャンは、Nobel Biocare AG社のDTX Studio Implantソフトウェアを用いたデジタルプランニングのために必須とした。

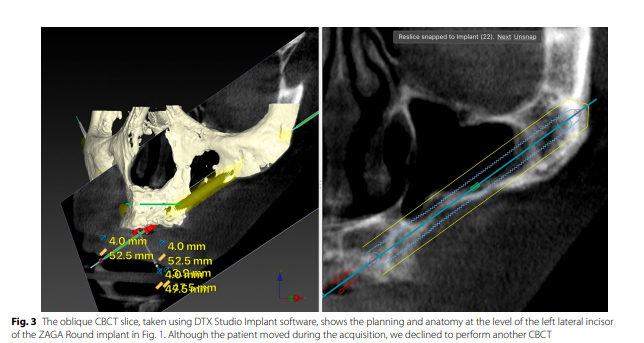

仮想インプラント埋入計画はZAGA法に基づき、単一の低侵襲骨切開を取り入れた方法で行った(Fig. 2, 3)。この方法の目的は、Aparicioらの報告に基づいて設定した。

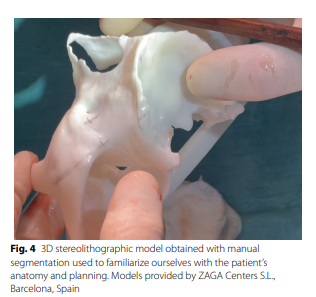

DICOMデータは担当エンジニアによって手動でセグメンテーションされ、STLファイルに変換された後、ZAGA Centers(スペイン・バルセロナ)で高精度ステレオリソグラフィモデルとして模型出力し、術前リハーサル手術を行った(Fig. 4, 5a, b)。

補綴物の失敗は、何らかの理由で再製作を要する状態と定義した。

ベースライン評価として、全身・歯科の詳細な既往歴を記録し、各患者の健康状態の把握を行った。

さらに、研究期間中に発生した合併症の記録を厳密に行い、長期的な転帰および課題に関する情報を収集した。

インプラントプランニングと埋入の詳細はすべて系統的に記録し、インプラントの種類・サイズ・埋入位置などの重要事項を明記した。また、インプラント埋入時のトルク値も厳密に記録し、データの完全性を担保した。

ZAGA法による低侵襲ザイゴマ骨切り術の目的については、先行する1年間の追跡調査報告に詳述されている。

包括的な患者管理として、診断、外科手術、即時補綴(術後24時間以内)、インプラント荷重後の計画的フォローアップを行った。

即時荷重後2週間および4か月の時点で、スクリュー固定型暫間補綴装置の評価を行い、その後最終補綴物装着のための来院を指導した。さらに、術後6か月ごとに定期検診を行った。

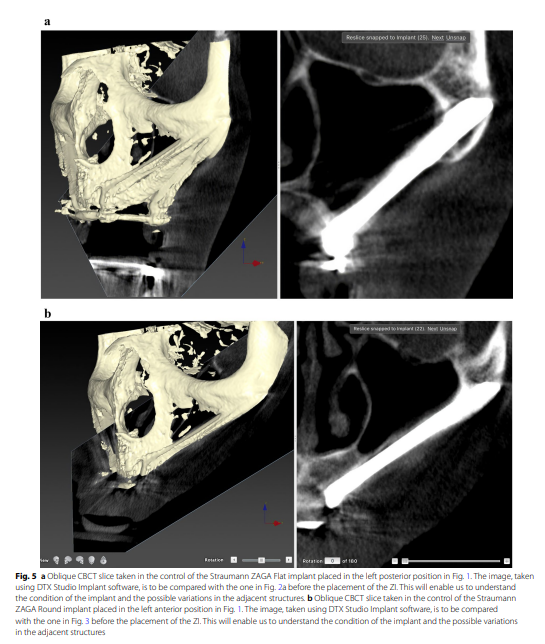

最終補綴装着時、もしくは術後1年の初回フォローアップ時にCBCT撮影を行い、それ以降は術者の判断により必要に応じてCBCTを実施した(Fig. 5a, b)。

補綴装置の失敗は、いかなる理由であれ再製作を要する状態と定義した。

ベースライン評価として、全身ならびに歯科の詳細な既往歴を正確に記録し、各患者の健康状態を総合的に把握した。

研究期間中は、発生したすべての合併症について慎重に記録し、長期予後や患者が直面する課題に関する有益な情報を得た。

さらに、インプラントのプランニングおよび埋入手技の詳細も体系的に記録し、インプラントの種類、サイズ、正確な埋入位置などの重要情報を網羅した。

また、インプラント埋入時の初期固定トルク値も厳密に記録し、研究の完全性と信頼性の向上を図った。

臨床プロトコール(Clinical Protocol)

術前評価と手術計画

口腔内および放射線学的検査を実施し、患者個別の解剖学的条件に基づき切開位置と方法を決定した。フラップは常に、頬骨の前頭突起と側頭突起の角部に、専用リトラクター(ZAGA Kit, Salvin Dental Specialties)が設置可能な形態とし、上顎後方壁の骨膜剥離を行った。側頭窩スペースの活用により、より多くの皮質骨を貫通できるよう術野を確保した。

インプラント埋入手技

インプラントの歯冠側の位置決定には、歯槽突起・基底突起のサイズや形態、前方上顎壁の湾曲が重要な決定因子となった。

トンネルオステオトミー(Tunnel Osteotomy)

鼻腔・上顎洞底周囲の骨構造がインプラントネック部に4 mm以上の高さ、6 mm以上の幅を有する場合に選択。

ZAGA Type 1やType 3の解剖学的パターンに適応し、意図的に上顎洞粘膜を穿孔する場合もあった。

使用インプラントはStraumann® ZAGA™ Round(機械研磨された円形断面、ネック部スレッド付)。

チャネルオステオトミー(Channel Osteotomy)

頂部骨量が4 mm未満の場合、オステオトミーの位置をより頬側へ移動。

インプラントネックおよび可能であればボディも歯槽骨・上顎前壁内に納め、歯冠側で上顎洞粘膜を保存。

ZAGA Type 2など、側壁・底壁に骨が存在し、天井が存在しない解剖形態に適応。

使用インプラントはStraumann® ZAGA™ Flat(円弧状断面、チャネル形状に適合、軟組織圧迫を軽減)。

補綴手順

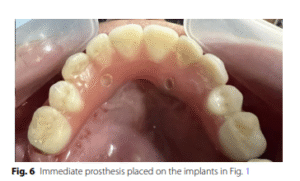

手術終了後、全患者に即時スクリュー固定式仮補綴装置を装着(Fig. 6)。

術後管理として、最低2週間の禁煙、3か月間のソフトダイエットを指導し、4〜6か月後には最終補綴装置へ移行。

一部患者には強化型仮補綴のまま維持し、必要に応じてカンチレバー追加を行い上顎12歯による咬合完成を図った。

評価項目(Outcome Measures)

本研究では、ZAGAプロトコールとStraumann® Zygomatic Implant Systemの併用治療の結果を、ザイゴマインプラント関連リハビリテーションの体系的報告基準であるORIS基準(以下に詳細あり)に基づいて評価した。

ORIS 基準による評価項目

1年フォローアップ研究と同様に、以下の4項目を用いて評価を行った。

オフセット評価(Offset Evaluation)

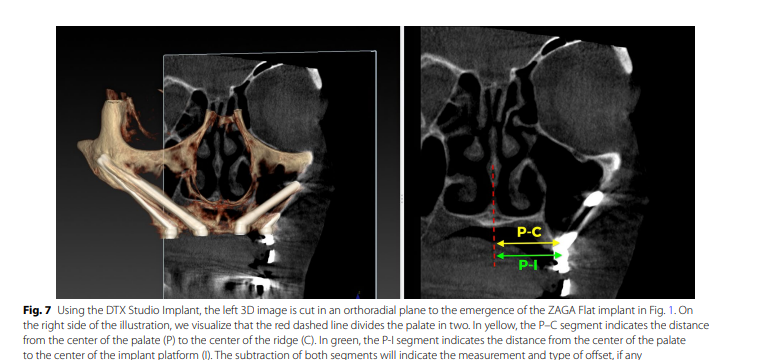

インプラントの最終位置が歯槽堤中央からどの程度ずれているかを測定し、補綴的成功度を判定(Fig. 7)

評価項目(Outcome Measures)

本研究では、ザイゴマインプラント治療に対するZAGAプロトコールとStraumann® Zygomatic Implant Systemの併用による治療成績を、ザイゴマインプラント関連リハビリテーションの体系的報告基準であるORIS基準を用いて評価した。

評価は以下の4項目について実施した。

主要評価項目(Primary Outcome Measures)

オフセット評価(Offset Evaluation)

最終的なインプラント位置が歯槽堤中央からどの程度ずれているかを測定し、補綴的成功度を判定した(Fig. 7)。副鼻腔評価(Rhino-sinusal Evaluation)

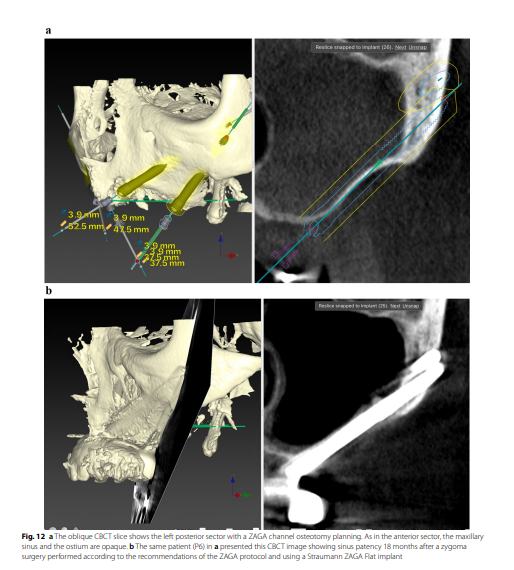

治療前後のCBCT画像(Figs. 2, 3, 5)を比較し、上顎洞内の混濁変化を判定。混濁が同等または減少している場合は「陰性」、増加している場合は「陽性」と評価した。

なお、この評価は2名の独立した研究者が、それぞれ盲検化された状態で独立した施設にてCBCT画像を分析し、両者ともに一致した評価結果を得た。軟組織感染・炎症評価(Soft Tissue Infection/Inflammation Evaluation)

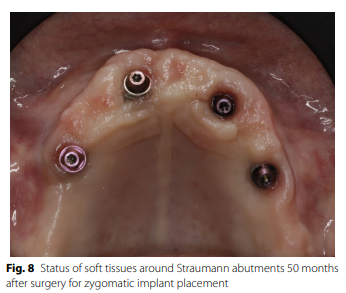

口腔内粘膜の状態や炎症所見(Fig. 8)を評価。インプラント安定性評価(Stability Evaluation)

インプラントの動揺の有無、ならびに安定性を評価。

ORIS基準

各評価項目について、ORIS基準(Level I〜Level V) に基づき判定を行った。

Level I が最良(成功、最適条件)

Level V が失敗とした。

さらに、粘膜の状態、インプラント位置、咬合補綴の状態に関しては、匿名化したデータを用いて客観的に評価した。

セカンダリー評価項目(Secondary Outcome Measures)

以下の項目も併せて評価した。

インプラント生存率

補綴物の生存率

その他の合併症

術後の副鼻腔炎、軟組織裂開、インプラント露出、感染、補綴破損などの発生状況を記録。3年間の治療後の患者満足度

口腔機能、審美性、痛みの有無、生活の質(QOL)などを評価した。

結果(Results)

患者背景

本研究には、ザイゴマ関連リハビリテーションの適応を有する20名の患者が参加した。

初回手術は2019年6月に行われ、最終症例は2020年10月に完了した。1年後経過観察結果については既報である。

治療内容の内訳は以下の通り:

10名:ザイゴマインプラント2本+通常の前歯部インプラント

9名:ザイゴマインプラント4本

1名:ザイゴマインプラント3本+通常の前歯部インプラント2本

合計59本のザイゴマインプラントが埋入され、内訳は以下:

Straumann® ZAGA-Flat:36本

Straumann® ZAGA-Round:23本

患者の背景として:

喫煙者:7名(35%)

副鼻腔・鼻底部障害:4名(20%)

上顎洞の混濁:15名(26部位)

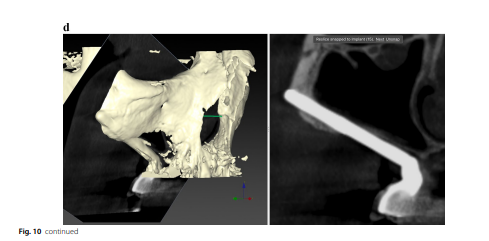

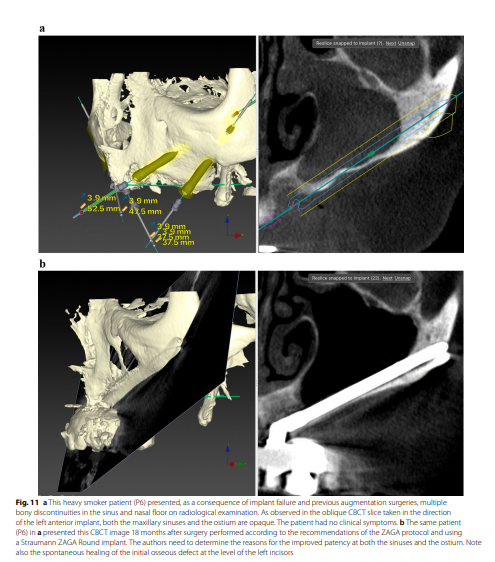

うち1名(P-6)は同側上顎洞内に2病変を有し、開口部狭窄を認めるも臨床症状は認めなかった。

インプラント初期固定性は、1名(P-5)を除くすべての症例で45Ncm以上の埋入トルクが得られた。

補綴および術後経過

全患者に対し、48時間以内に即時スクリュー固定式暫間補綴を装着した。

最終補綴は、19名で4〜6ヶ月後に装着され、通常は第一大臼歯相当までの両側後方延長を含む形態とした。

特記事項:

P-2:強化型暫間補綴を継続装着したまま経過。20ヶ月後のフォローアップではCBCT、インプラント安定性、軟組織状態の評価を実施。

P-7:13、22にザイゴマインプラント、16、24、26に通常インプラントを埋入。24、26が脱落し、左側補綴短縮。交通事故による右肺癌発見後、左側に追加ザイゴマインプラントを計画中。

P-18:3年目フォローアップで補綴物動揺を認め、アバットメント破損が原因。交換を実施。

P-10、P-15:顔面腫脹エピソード(それぞれ2回、3回)あり。いずれも画像上病変なく、抗菌薬投与で改善。

フォローアップと生存率

最終的に19名の患者が38〜53ヶ月(平均46.5ヶ月)フォローアップを完了。

ザイゴマインプラント生存率:100%

補綴物生存率:100%

ORISレベル評価結果

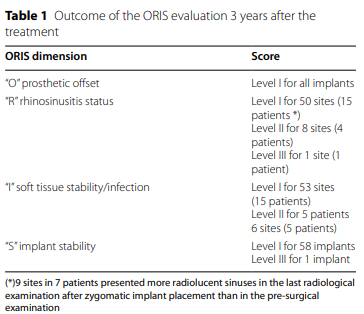

ORIS基準に基づく各インプラントの評価はTable 1に示し、以下の通りであった。

ORIS基準とは

ザイゴマインプラント治療における4つの客観的評価項目(Offset、Rhino-sinusal、Infection、Stability)に基づき、**Level I(最良)〜Level V(失敗)**まで分類する方法である。本研究では、1年後フォローアップ時と同様に、以下の4項目を評価した。

オフセット評価

副鼻腔評価

軟組織感染・炎症評価

インプラント安定性評価

結果の要点は以下の通り:

ORISレベル評価結果

ORIS基準に基づく各インプラントの評価はTable 1に示し、以下の通りであった。

オフセット評価(O)

全インプラントにおいてLevel Iの補綴的オフセットが達成された。

副鼻腔評価(R)

Level I:50部位(15名)

Level II:8部位(4名)

Level III:1部位(1名)

※ なお、9部位(7名)においては、最終の放射線画像で術前よりも上顎洞内に透亮性の高い所見がみられたが、臨床症状は認められなかった。

軟組織感染・炎症評価(I)

Level I:53部位(15名)

Level II:5部位(6名)

インプラント安定性評価(S)

Level I:58本

Level III:1本

ORIS評価結果(3年後)

本研究では、**ORIS基準(Offset, Rhino-sinus, Infection, Stability)**に基づき、3年後に各項目を評価した。結果は以下の通りである。

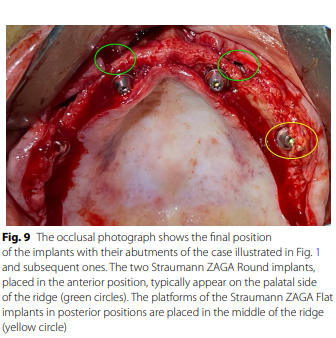

① Offset(O基準)

全インプラントにおいてレベルIを達成した。

Flatデザインではインプラントヘッドが歯槽堤中央に、Roundデザインでは最大でも4 mm口蓋側に位置していた(Fig. 9)。

② Rhino-sinus(R基準)

**50部位(84.7%)**では術前後のCBCT比較にて洞透明度が維持または改善。

→ M-LMスコア陰性、ORISレベルI

**8部位(13.5%)**で軽度の洞陰影増加が認められたが、開口部の通過性や臨床症状に問題はなかった。

→ ORISレベルII

**1部位(1.7%)**で明らかな陰影増加を認めたものの、開口部は良好であった。

→ ORISレベルIII

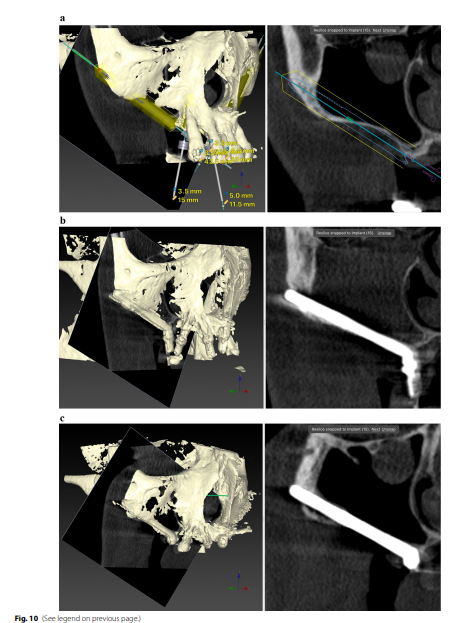

急性副鼻腔炎は1例に発生し、術後1週で発症、薬物療法にて改善。その後3年2ヶ月時点のCBCTにてM-LM陰性へ回復した(Fig. 10d)。

最終的なRhino-sinus評価:

-

レベルI:14人

-

レベルII:4人

-

レベルIII:1人

-

レベルIV:1人

③ 軟組織安定性・感染(I基準)

**53インプラント(89.8%)**で軟組織の安定性が維持され、炎症所見は認められなかった。

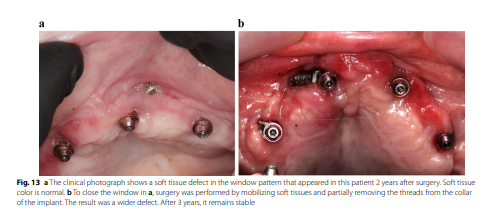

**6インプラント(10.2%)**で非炎症性の軟組織変化を認めた。具体的には以下の通り。

-

1患者(Flatデザイン2本):軟組織退縮と補綴デザイン不適合。

-

1患者(Roundデザイン、重度喫煙者):18ヶ月時に粘膜穿孔 → 外科的閉鎖後、6ヶ月で非炎症性に安定。

-

2患者:31ヶ月後にFlatデザインインプラント露出が非炎症性で安定。

最終的な軟組織安定性評価:

-

レベルI:15人

-

レベルII:5人

④ インプラント安定性(S基準)

58本がレベルI(動揺なし)で、1本のみ(極度の萎縮上顎骨および頬骨)で軽度偏位を認めた。

最終的なインプラント安定性評価:

-

レベルI:19人

-

レベルIII:1人

総括

-

インプラント生存率:100%

-

補綴物生存率:100%

-

ORIS基準に基づく評価において、全体として非常に良好な長期成績を示した。

インプラント生存率:100%

補綴物生存率:100%

ORIS基準に基づく評価において、全体として非常に良好な長期成績を示した。

考察

本前向き非介入型臨床研究では、重度上顎骨萎縮患者20名に対し、ザイゴマインプラント(ZI)を用いた固定性補綴による3年以上の長期リハビリテーションの臨床成績を評価した。本研究のZIは、異なる骨切削テクニックに柔軟に適応できる**“site-specific implant”**として、ZAGAコンセプトに基づき適切に選択・埋入された。

本報告は、同一コホートの1年経過観察報告に基づき、さらに治療経過の長期的推移を明らかにすることを目的とした。ザイゴマインプラント治療は遅発性合併症のリスクも伴うため、長期観察による有効性と安全性の検証が不可欠である。

ORIS基準の有用性

ザイゴマインプラントは、解剖学的特性や埋入条件が通常のインプラントと大きく異なるため、独自の評価基準が求められる。本研究では、補綴結果、上顎洞の状態、軟組織の安定性、インプラントの安定性というザイゴマ特有の指標を包括的に評価するため、ORIS基準を採用した。この基準は治療成績の標準化と客観的評価を可能とし、今後の比較研究や臨床報告の質向上に寄与すると考えられる。

臨床成績の概要

本症例群では、術中・術後の経過は概ね良好で、術後直後に副鼻腔炎を呈した1例も薬物療法により速やかに改善し、臨床的・画像的に治癒が確認された(Fig. 10)。

**ザイゴマインプラントおよび補綴物の生存率はともに100%**と極めて良好であり、近年のシステマティックレビュー(1年未満98.5%、1〜3年97.5%、3〜5年96.8%、5年以上96.1%)とも一致する成績を示した。主な合併症として、軟組織開窓、上顎洞炎、補綴トラブルが挙げられるが、本研究でも類似の傾向が認められた。

上顎洞の評価

本研究では、Lanza–Kennedy臨床評価基準およびLund Mackay修正版画像スコアを用いて上顎洞の状態を評価した。術前に26部位で陰影を認めたが、術後CBCTでは84.7%の部位で洞透明度の維持または改善が確認された。一方、5部位で軽度の陰影増加を認めたが、臨床的意義はなく、安全性が保たれた。

特に興味深いのは、術前に陰影を有していた7名9部位で術後に陰影の減少または消失が認められた点である(Fig. 11, 12)。本現象の原因は本研究内で明らかにできなかったが、ZAGAコンセプトに基づく解剖学的ガイドによる埋入位置の最適化や、site-specificデザインの影響が考えられ、今後さらに長期観察と追加研究が必要である。

軟組織の評価

ザイゴマインプラント周囲の軟組織は、リハビリテーションの効果判定において極めて重要である。特に、歯肉退縮、粘膜感染、審美的問題の発生状況を継続的に観察することが求められる。本研究ではORIS基準に基づき、全被験者に対しザイゴマインプラント周囲の軟組織状態を系統的に評価した。大部分の症例で軟組織の安定性が維持され、炎症所見は認められなかった。

初期固定と即時負荷の意義

本研究では、全症例でインプラント埋入後48時間以内に即時負荷を行った。これは、全例で高い初期固定性が得られたことによるものである。大部分のインプラントで埋入トルクは45 Ncm以上を記録し、一症例のみ4本が30〜35 Ncmとやや低値であった。

高トルク埋入は骨への過大ストレスや骨折リスクを伴うため、一度インプラントを部分的に抜去し、トルク調整を行うなど慎重に埋入操作を行った。

高い初期固定性は、アペックス部のテーパー形状、最小限侵襲のZAGA法による骨切削、正確な解剖学的ドリリング、アンダープレパレーション、および通常2箇所行われる骨切削を1箇所に留める術式によるものと考えられる。

この結果、すべての症例で即時固定性プロビジョナル補綴装置の装着が可能となり、従来の骨移植術式と比較して機能的・審美的リハビリテーション期間を大幅に短縮することができた。

即時荷重の有用性

今回の結果から、即時荷重は有効な治療法であり、患者に対し迅速な機能回復と審美性の回復、さらには社会的自信の回復をもたらすことが示唆された。

重度骨吸収症例への対応

重度から超重度の骨吸収症例に対しても、細径インプラントを用いることで狭小なザイゴマ骨にも4本埋入が可能となった。また、骨切削径を小さく抑えることで、重要構造への侵襲やザイゴマ骨骨折リスクを低減することができた。

観察研究の意義

多くの臨床試験では、厳格な選択基準に基づき患者が選定されるため、実際の臨床現場とは異なる可能性がある。本研究では、副鼻腔・鼻部の骨欠損、喫煙、慢性副鼻腔疾患(急性炎症を除く)を理由に除外せず、実際に治療患者の75%が副鼻腔占拠像を、30%がヘビースモーカー、20%が副鼻腔・鼻部の骨欠損を有していた。

このように、より実臨床に近い患者群での治療結果を検証する上で、観察研究の意義は大きい。さらに、治療の柔軟性を保ちつつ、系統だった機器の使用状況と治療成績を記録することで、医療機器の実用性を客観的に評価できるという利点も示された。

結論

本非介入型観察研究において、患者数の制限があるものの、重度の上顎骨萎縮に対するリハビリテーションは、非常に低い合併症率で良好な成績が得られた。特に、解剖学的に極めて困難な症例も含まれていたにもかかわらず、1年後のフォローアップと比較して晩期合併症の頻度に大きな変化は認められなかった。

注目すべきは、インプラントおよび補綴物の生存率が、38〜53か月(平均46.5か月)のフォローアップ期間を通じて100%であった点である。

これらの結果から、ZAGAコンセプトに基づき、症例ごとに適切なデザイン(ZAGA-FlatおよびZAGA-Round)を選択したザイゴマインプラントの使用は、重度上顎骨吸収症例に対する有用な治療オプションとなることが示唆された。

会員の皆様、質問がある場合はコメントを送信お願いします。